情報化が進んだ現代社会において、ディープラーニングなどAI技術に代表されるような、脳の作動原理を模倣して開発されたテクノロジーが日々の暮らしを支えるようになりつつある。また、医学的には、神経回路網における活動状態の異常は、多くの脳疾患とも密接に関連している。実際の脳では複数の細胞集団が同時に活動する状態と、それらが個別に活動する状態とでバランスが保たれている。

そのしくみは情報処理の実現において重要だと考えられているが、性質の異なる2つの活動状態がどのようにして1つの回路に共存できるのか、そのメカニズムは明らかにされていなかったという。東北大学材料科学高等研究所、同電気通信研究所、バルセロナ大学、東北福祉大学、早稲田大学、山形大学の共同研究チームは、凹凸が数μmのハンコを使って、神経細胞がシャーレ内で作る回路網の形状を制御する技術を確立した。

そして、生体に近い発火パターンで活動する神経回路網を作製することに成功した。同回路を調べることで、生物の脳で普遍的に見られる「モジュール構造」(密結合集団が複数存在し、それらが弱く相互作用して全体を構成)を有する神経回路は、空間的には分離されているものの機能的には統合化しやすい傾向があることを明らかにし、空間的な分離性と機能的な統合性が均衡することによって複雑な発火パターンが生まれる、という新たな仮説を提案した。

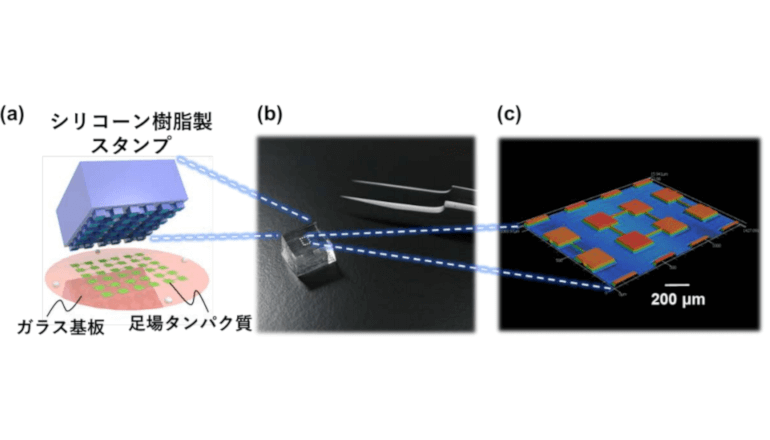

およそ100個の神経細胞が4つの均等なモジュールに分かれて存在する神経回路網において、日常生活で使うハンコの100分の1程度の大きさの凹凸を持つシリコーン樹脂を使い、細胞が成長する際の足場となるタンパク質をスライドガラスの上に転写する手法――マイクロコンタクトプリンティングを神経回路網の操作に用いた。結果、モジュール間を結ぶ神経繊維の数を制御することによって、全体が同時に発火する回路網やモジュールが個別に発火する回路網、そして両方の発火状態が混在する回路網など、多様な神経回路網を人工的に作り上げられることがわかったという。

生物の神経系に共通して見られるモジュール構造に注目し、今回開発した細胞操作技術は、脳の情報処理原理の解明に向けたモデル系や、創薬を支援する医工学デバイス等での応用が期待される。同グループの研究は、JSPR科研費基盤研究(B)、JST-CREST、東北大学電気通信研究所共同プロジェクト研究などの助成を受けて行われたものであり、この度の成果はアメリカ科学振興協会(AAAS)発行の「Science Advances」電子版に掲載された。