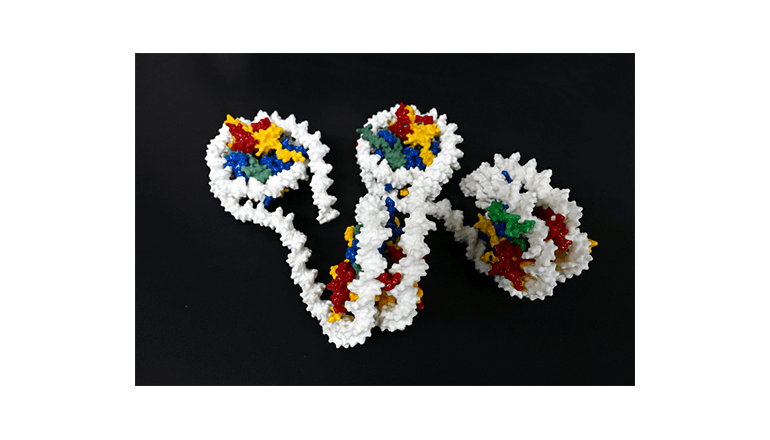

ヒトのゲノムには約2万個の遺伝子が存在する。これらは一斉に働いているわけではなく、細胞には特定の遺伝子をいつ、どこで、どんな環境で発現させるかを決める仕組みがある。その一つ、ヒストンは、4種類のコアタンパク質が二つずつ組み合わさった8量体として存在し、糸巻きのようにDNAを巻きつけることで、長いDNAを核内に収納している。

ヒストンは、アセチル化やメチル化、リン酸化などの修飾を受けてクロマチン(染色質)構造を変化させ、ゲノムの特定領域にある遺伝子の発現を制御している。ヒストンへの化学修飾は可逆的であり、DNAへの可逆的な化学修飾であるメチル化とともに「エピジェネティクス制御」と呼ばれ――これは、個体の一生を通じて不変であるDNAの塩基配列とは異なり、可逆的に遺伝情報を制御する。

エピジェネティクス制御には、ヒストンのコアタンパク質H3とH4に対するアセチル化修飾が重要な役割を担っている。特に、H4のN末端側に存在する二つのリシン残基が同時にアセチル化された高アセチル化状態(H4K5acK8ac)のヒストンは、「BETファミリータンパク質」が結合し、がん遺伝子の発現を活性化することが知られている。

そこで、同結合を阻害する低分子化合物(BET阻害剤)に注目、その代表格である「JQ1」は、ある種のがん細胞に投与すると腫瘍促進遺伝子の発現を選択的に抑制するため、がん治療薬としての可能性が期待されているが、細胞レベルでの作用は分かっておらず、その効果の精密判定が困難だった。

多くのがんで、エピゲノム(DNAやヒストンの化学修飾などで細胞の個性を記憶する情報)の異常によるがん遺伝子の発現上昇が確認されているが、BETファミリータンパク質がエピゲノムに結合するときの主要標的ヒストンH4の高アセチル化修飾に対する阻害剤の効果も不明だったという。

理研のエピジェネティクス制御研究ユニット、エピゲノム技術開発ユニット、ゲノム制御ネットワーク研究チームの共同研究グループは、細胞のがん化に関わるエピゲノムの目印を検出する技術を開発し、ヒトの肺がん細胞株における「エピゲノム地図」を解明し公開した。BETファミリータンパク質に対する阻害剤をヒト肺がん細胞株に投与してもヒストンH4の高アセチル化は影響を受けず、この修飾が極めて頑強な「がんエピゲノム」の目印であることを突き止めた。

がん治療薬などの効果をエピゲノムのレベルで精密に判定する手法の開発につながると期待できる。今回の研究成果は、英科学誌『Epigenetics』電子版に先行掲載された。