理化学研究所(理研)予防医療・診断技術開発プログラムのオレグ・グセフマネージャー、農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)生物機能利用研究部門の黄川田隆洋上級研究員、リシャー・コルネット主任研究員らの国際共同研究グループが解明した。

研究成果は、米国の科学雑誌『Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America』電子版に掲載された。

アフリカ中部の半乾燥地帯に生息するネムリユスリカは「乾燥無代謝休眠」と呼ばれる珍しい能力を持つ昆虫で、体内の水分のほとんどがなくなるほど干からびても死なないことで知られている。これまで、ネムリユスリカの乾燥耐性機構を理解するために、乾燥耐性関連因子の同定やゲノム構造の解読が進められてきた。しかし、乾燥耐性機構を制御する遺伝子発現ネットワークについてはほとんど分かっていなかった。

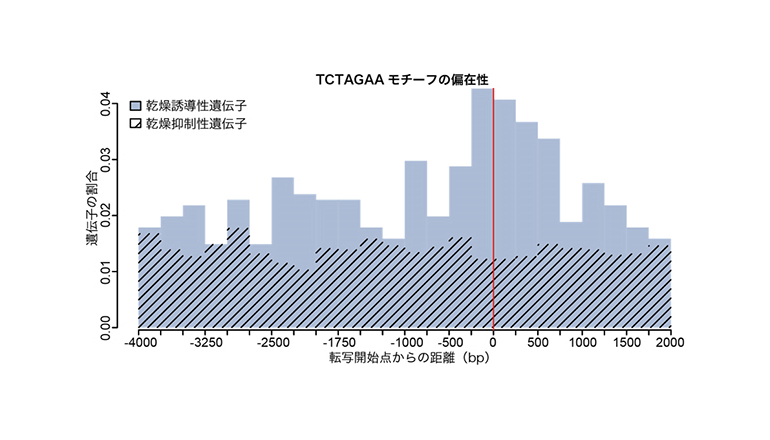

今回、国際共同研究グループは、ネムリユスリカとその近縁で乾燥耐性がないヤモンユスリカのゲノムの比較から、ネムリユスリカでは乾燥で発現が上昇する遺伝子の転写開始点近傍に、ゲノム特異的なDNAモチーフ(TCTAGAA)が多く、かつ偏って存在すること、プロモーター領域にTCTAGAAを持つ乾燥誘導性遺伝子には乾燥耐性関連遺伝子が多く含まれることを見出した。

また、TCTAGAAはHSF1の結合領域に酷似。そこで、ネムリユスリカの培養細胞である「Pv11細胞」を用いて、Hsf1遺伝子を機能抑制したところ、乾燥耐性関連遺伝子の発現が減少した。さらに、Hsf1の発現を抑制したPv11細胞を乾燥させると、通常のPv11細胞を乾燥させたものと比べて、再び水に浸けた後の生存率が低下した。

これらから、HSF1が乾燥耐性を制御する重要な転写因子であることが明らかとなった。ネムリユスリカは進化の過程で、熱ストレス応答性の遺伝子発現制御ネットワークを転用化した結果、極限的な乾燥耐性を発揮するようになった可能性が示された。

今後、ネムリユスリカの乾燥無代謝休眠に関連した遺伝子群を任意の細胞で発現させることで、細胞や組織の常温乾燥保存法の開発が進む。また、新しい乾燥耐性因子の同定にもつながると期待できるという。