東北大学電気通信研究所の大野英男教授(兼省エネルギー・スピントロニクス集積化システムセンター長、国際集積エレクトロニクス研究開発センター教授、スピントロニクス学術連携研究教育センター長、材料科学高等研究所主任研究者)、深見俊輔准教授、佐藤英夫准教授、陣内佛霖助教、渡部杏太博士後期課程学生(日本学術振興会特別研究員)らの研究グループが成功。研究成果は、英国科学誌『Nature Communications』電子速報版で公開された。

磁石の向きを電気的に制御して情報を記憶する不揮発性磁気メモリであるSTT-MRAMは、現在世界中で盛んに研究開発が行われており、2018年内には本格的量産化が始まる見通しとなっている。

今後大容量化・高性能化を進めていく上では、その構成要素である磁気トンネル接合素子の微細化が不可欠。ここで課題となるのが、情報の忘れにくさ(熱安定性)と書き換えやすさ(電流誘起磁化反転)の両立だという。

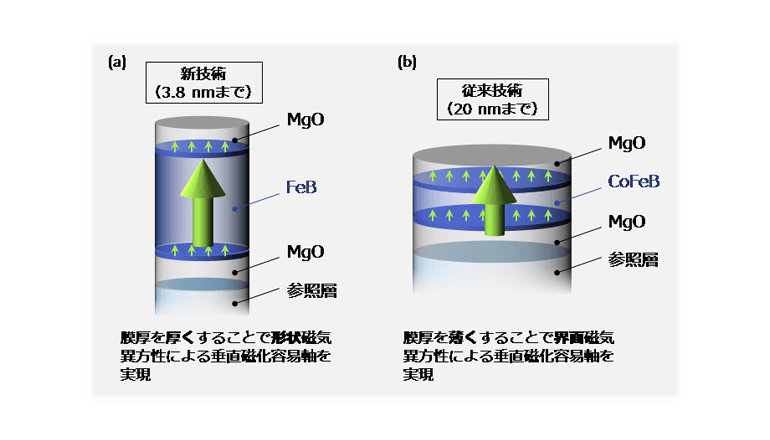

2010年に研究グループでは「界面磁気異方性」を利用する磁気トンネル接合を開発し、直径20ナノメートルまでの微細化技術を確立した。さらに微細化を進めるに当たっては、上記の2つの要件を同時に満足する技術の開発が大きな課題となっていた。

今回、同グループは「形状磁気異方性」を積極活用する新しい磁気トンネル接合素子を提案し、一桁ナノメートル台でも十分な熱安定性と電流誘起磁化反転を実現する素子の動作実証に成功した。

作製した素子の最小サイズは3.8ナノメートルで、これはこれまで行われてきた研究と比べて小さいサイズとなっている。この技術は、極限まで微細化された将来の半導体集積回路にまで適用可能であり、今後技術開発を進めることで現行の約100倍となる100ギガビットクラス以上の大容量ワーキングメモリを実現できるものと期待される。