ホウ素薬剤によるがん細胞殺傷効果の違いを解明

増永慎一郎 原子炉実験所教授、佐藤達彦 日本原子力研究開発機構研究主幹、熊田博明 筑波大学准教授、浜田信行 電力中央研究所主任研究員らの研究グループが開発。

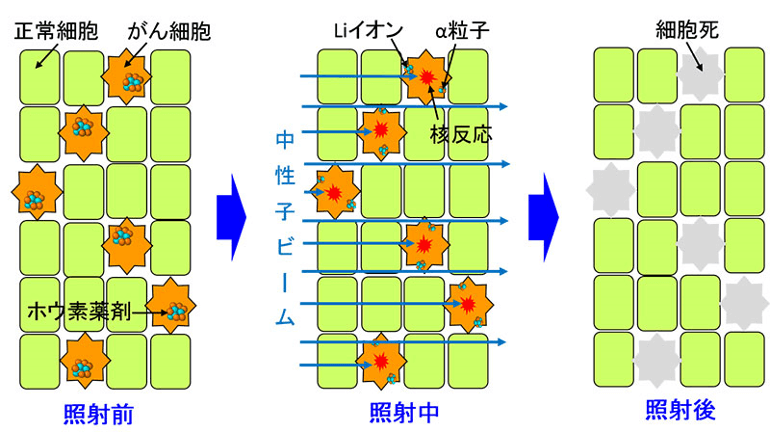

BNCTは、あらかじめホウ素薬剤を投与したがん患者に中性子ビームを照射し、ホウ素と中性子の核反応で生じるα粒子やLiイオンを用いてがん細胞を殺傷する治療方法。同じ放射線量でも投与する薬剤の種類や濃度によってがん細胞殺傷能力(治療効果)が異なるが、その詳細な依存性やメカニズムはまだ解明されていなかった。

そこで研究グループは、2種類のホウ素薬剤を様々な濃度で投与した担がんマウスに中性子を照射し、その治療効果を定量的に調査した。また、原子力機構が中心となって開発した放射線挙動解析コードを用いた細胞レベルの放射線量解析により、動物実験で示唆された薬剤による治療効果の違いが、薬剤が細胞内及び細胞間で不均一に分布する効果に起因することを明らかにしたという。

この解析結果に基づき、薬剤濃度の不均一性を指標として治療効果を予測する新たな数理モデルを開発し、動物実験結果を精度よく再現した。

今回の研究により「薬剤治療効果比を高めるためには、より細胞核近傍に集積性を持ち、細胞間に均一に分布するホウ素薬剤の開発が鍵となる」こと、「治療計画を高度化するためには、薬剤治療効果比の放射線量依存性を考慮することが重要である」ことを定量的に明らかにした。

研究グループによると、今回の研究で開発した数理モデルは、これまで限られた動物実験結果などから経験的に決定されていたBNCTの薬剤治療効果比を理論的に予測可能とするため、今後の創薬研究や治療計画の最適化に役立てられるという。

具体的には、開発した数理モデルを筑波大学が中心となって開発している治療計画システム「ツクバプラン(仮称)」に組み込んで、臨床研究などに応用していく予定。