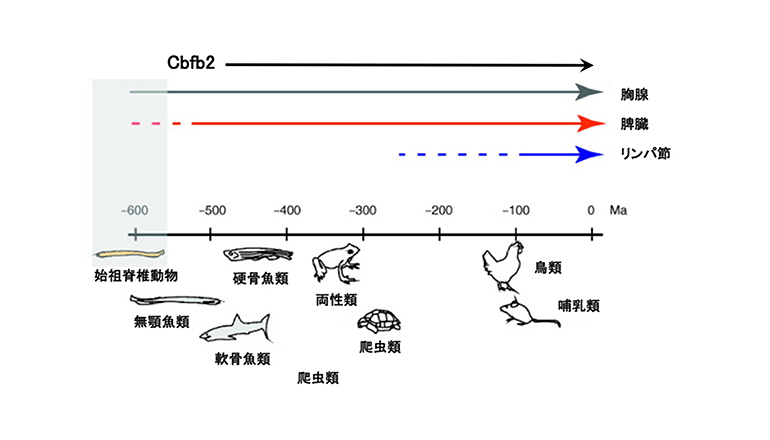

免疫組織には、免疫細胞の初期発生を担う一次免疫組織と免疫細胞の情報交換の場となる二次免疫組織がある。胸腺はT細胞の初期発生を支持する臓器であり、ヒトと同じ形態の胸腺は、進化過程では軟骨魚類から硬骨魚類にかけて出現したと考えられている。一方、リンパ節などの二次免疫組織は、爬虫類または鳥類から出現したと考えられている。

このような免疫組織の発生には、血球系細胞と上皮系細胞の相互作用が必須であり、特定の分化能を持つ血球系細胞がその分化を支える特定の上皮系細胞が存在する場所に効率よく遊走することが必要だ。例えば、T細胞になる前駆細胞は、胎児期に肝臓から胸腺に遊走しなければならない。しかし、この胸腺への遊走のプログラムが進化過程でどのように構築されたかはよく分かっていなかった。

今回、国際共同研究チームは、軟骨魚類から硬骨魚類への進化過程で起きた新しいRNAスプライシングにより、Runx転写因子の構成因子であるCbfbを産生するCbfb遺伝子がCbfb2という新たなCbfbを獲得したことでRunx転写因子の機能が拡充し、胸腺外T前駆細胞の分化と胸腺への遊走能を付与するプログラムが進化したことを突き止めた。

また、のちの進化過程でCbfb2の機能を再び利用することで、二次免疫組織形成に必須の血球系細胞であるLTi細胞の分化プログラムが進化したことも解明。この成果はRNAスプライシングによる転写因子の機能拡張が免疫組織の発生プログラムの進化につながったことを示すもので、生物進化の過程に新たな視点をもたらすものだという。

Runx転写因子は様々な細胞種の分化に関与し、がんの発症にも深く関与する。今後、Runx転写因子複合体の構成因子のC末端構造を介したRunx転写因子の機能制御機構の解明が進めば、Runx転写因子の機能を制御する新たな薬剤の開発が期待できる。

今回の研究は、米国の科学雑誌『The Journal of Experimental Medicine』電子版に掲載された。