超スマート社会向け、新構造トランジスタ誕生

家電や車、さまざまな制御機器や通信機器などに組み込まれている、半導体集積回路(LSI)はそれで出来ている言えるだろう。なかでも真空管と同様の動作原理――電界により電流を制御する電界効果トランジスタ(FET)は、小型化が容易なため、プロセッサやメモリを積んだデジタルデバイスに多用されている。

現在、モノのインターネット「IoT」の急速な発展と共に、身の回りのさまざまな電子機器がネットワークでつながり、サーバやエッジデバイスの低消費電力化の重要性が高まっている。これまでの金属酸化物半導体(MOS)型FETでは、動作電圧の低減は原理的に限界を迎えているという。JSTと、東京大学 大学院工学系研究科の高木教授らはきょう、戦略的創造研究推進事業において、極めて小さな電圧制御で動作可能な量子トンネル電界効果トランジスタを開発したことを公表した。

従来とは異なる動作原理、量子トンネル効果を用いたFETは、新たな素子として期待されているものの、オン状態とオフ状態とで十分大きな電流比をとることが難しいなど、本質的な課題が数多く残っていた。材料においても従来のものでは、既存の半導体技術への組み込みや大規模集積化が難しく、実用化の面で大きな課題が残っていたという。

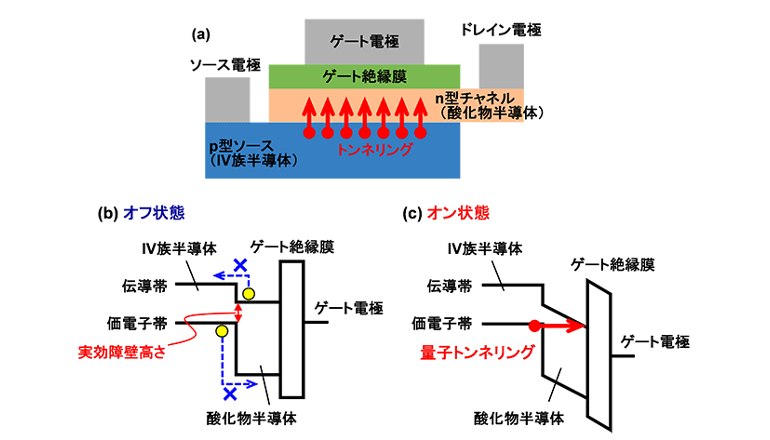

研究チームは、酸化物半導体材料とIV族半導体材料を積層させた構造を検討し、動作実証に成功。大規模集積回路の基盤材料となるシリコン、シリコンゲルマニウムなどのIV族半導体材料、そしてディスプレイ等で幅広く用いられている酸化亜鉛などの酸化物半導体――各々は十分実用化されているにも関わらず、これらの異なる材料系を組み合わせた研究はこれまでなく、世界初の試みであったという。今回開発したトンネルFETでは、両材料の積層界面を活用し、物理現象である量子トンネルの効率を最大化。酸化物半導体のバンドギャップ(電子の存在不可領域)が大きいため、オフ状態の漏れ電流を小さくすることができる。

新構造のFETは、コンピュータを用いたTCADミュレーションにより、電流値の変化の急峻性を示すS係数において最小値1mV/桁、0.30Vの動作領域全体での平均は40mV/桁を実現しうる、高いポテンシャルを持つことが明らかとなった。すでに高水準の技術構築が成されている材料を適切に組み合わせれば、実効エネルギ障壁高を小さくして、量子トンネル確率を指数関数的に増大可能――すなわち、既存の製造工程との整合性が非常に高く、論理演算回路の低消費電力化につながる。

研究成果は米国西部時間の3日、国際会議IEDMで発行の「Technical Digest」に掲載される。