20年来の問題に決着。量子情報デバイスへの道を拓いた

半導体中のゲート電圧を用いて電気的に形成され、電子数を1個単位で制御できる「人工原子」について、電子の波としての性質は、量子干渉計によって捉えられる。これを利用すると電子の散乱体の内部構造を調べることができる。例えば、電子が人工原子を通って散乱された際に生じる位相のずれは、人工原子内部の軌道の形に依存してその振る舞いを変えることが理論的に予測されていた。

近年、実際にその位相変化の測定が試行されるようになった。が、'97年と'05年に電子を10個以上含んでいる人工原子について行われた実験では、理論的な予測とは異なり、人工原子の内部の状態には依存しない、普遍的な位相の振る舞いが現れることが報告された。その後、この理由を説明するため、多くの理論的考察がなされてきたが、十分な説明は得られなかった。電子の位相を精確に測定することが技術的に困難であったためだという。

東京大学大学院と産総研の研究グループは、仏ネール研究所と共同で、電子波の位相のずれを精密かつ信頼性高く測定できる独自の二経路干渉計を用いて、多電子の人工原子でも位相のずれが軌道の形を反映することを世界で初めて明らかにした。今年6月「PHYSICAL REVIEW B」に掲載された研究結果に続いてきょう、更にデータを追加して、現実的な実験系で正しい測定を行えば普遍的な位相変化は観測され得ないことを示し、20年来の電子の散乱位相の問題に決着をつけたことを発表した。

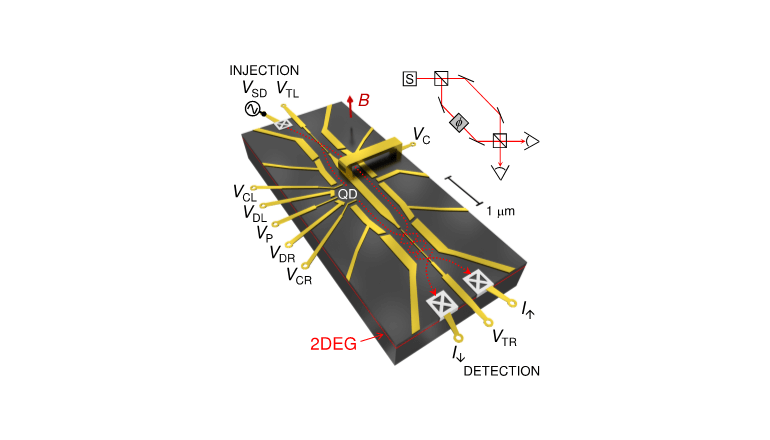

このたびの研究では、新たに架橋構造を取り入れて制御性を高めた二経路干渉計を開発し、その片方の経路に人工原子を組み込んで、人工原子内の電子数を1個単位で変化させながら、入射した電子波の位相変化を観測――。電子波は、人工原子内の電子数が1個変化する際に現れる透過振幅のピークをまたぐ度に位相がπだけ変化するものであり、この実験では隣り合う2つの透過振幅のピークの間で、位相にπの跳びが現れて位相が元に戻る場合と、位相が滑らかに積み上がる場合の2つの異なる振る舞いが観測された。

人工原子によって散乱された電子波の位相のずれが、当初の理論予測通りに内部の電子軌道の形に依存することを明らかにした。

今回開発した位相測定技術は、人工原子の内部構造を探る方法として有用であり、散乱問題が関わる様々な物理現象の解明や、量子ビットすなわち電子波の位相を情報のリソースとする量子情報デバイスにも利用できるという。研究成果は、英国科学雑誌「Nature Communications」に掲載された。