IPEX症候群において見つかっている3種類の「Foxp3」変異を導入した遺伝子改変マウスを作製し、それぞれの変異がFoxp3の機能とTreg細胞に与える影響を調査した。

理研 統合生命医科学研究センター免疫恒常性研究チームの早津徳人研究員(研究当時)、宮尾貴久テクニカルスタッフと堀昌平チームリーダー(研究当時)らの研究チームが発見。研究成果は、米国の科学雑誌「Immunity」電子版に掲載された。

免疫応答が過剰になると正常な細胞や組織にも害が及ぼされ、重篤な「IPEX症候群」などの自己免疫疾患や炎症性疾患、アレルギー疾患といった病気を引き起こす。免疫系が適切に働くためには、免疫応答のバランスを保つ仕組みが重要だ。

制御性T細胞(Treg細胞)は免疫応答を抑える機能を持ち、過剰な免疫応答を抑制する。しかし、過剰に働くと、今度はがん細胞などに対する免疫応答を抑制し、がんの成長を助けてしまう。

既にTreg細胞の発生・分化、機能を制御する「マスター転写因子」として、「Foxp3」が発見されている。IPEX症候群はFoxp3遺伝子の変異が原因であり、Treg細胞の異常により引き起こされると考えられている。しかし、Foxp3がTreg細胞の働きを制御するメカニズムは解明されていなかった。

今回、研究チームは、IPEX症候群において見つかっている3種類のFoxp3変異を導入した遺伝子改変マウスを作製し、それぞれの変異がFoxp3の機能とTreg細胞に与える影響を調査した。

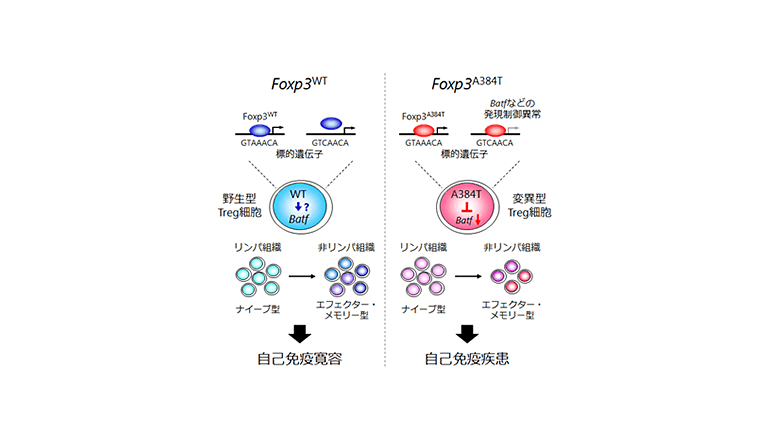

その結果、「A384T変異体」(384番目のアラニンがスレオニンに置換された)が、皮膚や肺などの特定の非リンパ組織におけるTreg細胞の機能を選択的に障害することで、それらの組織に炎症を引き起こすことが分かった。

さらに、この組織におけるTreg細胞の機能異常の一因は、A384T変異体による転写因子BATFの発現抑制であることが判明した。

この研究成果は、Treg細胞による免疫抑制メカニズムの一端を明らかにするものであり、自己免疫疾患や炎症性疾患、アレルギー疾患、がんなどの発症メカニズムの解明と新しい治療法の開発に貢献するものと期待できる。