事後の地殻変動(余効変動)は複数の異なる物理的メカニズムのうち、「余効すべり」、「プレート間固着」、「粘弾性緩和」の3つが主要なもので、これらの影響を実際の地殻変動から見積もることは、地下の粘弾性構造とプレート境界上での摩擦特性の推定に有効である。と同時に、将来の巨大地震の発生原因であろう歪みの蓄積具合を計る上でも必要。だが、余効変動の観測からその背景にあるメカニズムの寄与割合を定量的に推定するには、震源とその周囲で地殻変動の状態(地殻変動場)がどのように時間的・空間的に変化しているのかを捉えるべきだという。

東北大学災害科学国際研究所の木戸元之教授、同大学院理学研究科の日野亮太教授、太田雄策准教授、同大学院生の富田史章、国立研究開発法人海洋研究開発機構の飯沼卓史研究員らの研究グループは、2011年東北地方太平洋沖地震(東北沖地震)の震源となった日本海溝沿いの海域において行った約4年間の海底地殻変動観測により、東北沖地震後に進行している地殻変動の空間変化の特徴を明らかにした。

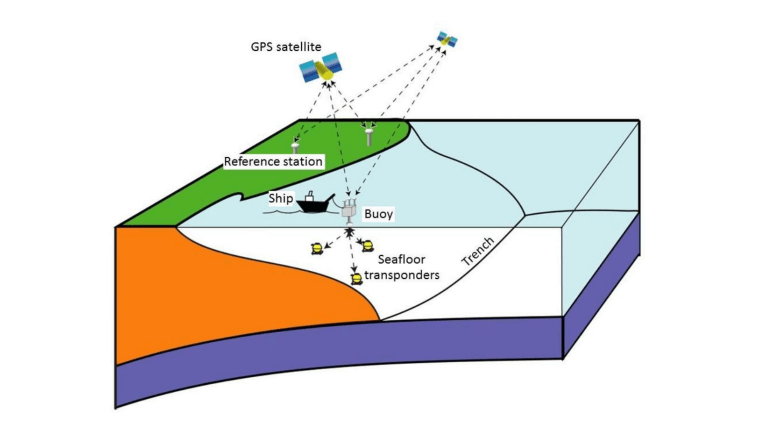

従来の陸上GPS観測網と少数の海底地殻変動観測点による仕組みに対し、東北大学は、電波が届かない海底でも基準点の位置を精密に決定する技術(GPS−音響結合方式海底地殻変動観測)を開発し、東北沖の海底基準点を船舶を用いて繰り返し観測することで、各基準点での変位速度を推定した。結果、地震時に大きな断層すべりが生じた宮城県沖では年間10cm以上の顕著な西向きの変動、その北側では5cm以下の小さな変動、南側では10cmに及ぶ東向きの年間変動がそれぞれ得られた。

このように日本海溝に沿って空間的に大きく異なる余効変動が生じていることは、同海溝に直交する方向の変位速度の海溝に沿ったプロファイルを取ることでより明瞭になる。観測結果と既存の粘弾性緩和モデルの予測値との比較から、上記顕著な西向き変動は粘弾性緩和が支配的である一方、福島県沖の東向きの変動は粘弾性緩和モデルでは説明できず、プレート境界浅部での余効すべりの影響が支配的だと示唆される――など、詳細が明らかになったことにより、6年前の東北沖地震発生のメカニズムの理解が一層すすむとともに、東北地方にてこれからの地震活動を予測する上で重要な手がかりが得られたという。

研究成果は、米国の科学雑誌「Science」のオープンアクセスジャーナル、「Science Advances」に掲載された。