NAISTと理研ら、スピントロニクス材料の表面不活性層の深さ分布の定量的な評価に成功

NAIST 物質創成科学研究科 田口宗孝特任助教、大門 寛教授、国立研究開発法人理化学研究所 放射光科学総合研究センター 大浦正樹ユニットリーダー、イタリア物質材料国立研究所のG. Panaccione博士、英国ダイヤモンド放射光施設の G. van der Laan教授らの国際共同研究グループが成功。研究成果は、英国の科学電子ジャーナル「Nature Communications」に掲載されている(2017年7月17日付)。

スピントロニクスとは、固体中の電子が持つ電荷とスピンの両方を工学的に利用、応用する分野のことを指す。スピンとエレクトロニクス(電子工学)から生まれた造語。現在、半導体素子の微細化による限界が性能向上に限界が見えている。そのため、電子の持つ電荷の他にスピンも利用して情報処理速度を向上させようとするスピントロニクスデバイスの開発が進んでいる。

スピントロニクスデバイス材料については、表面における電子の移動度と磁性が内部より低く活性が低いことが分かっていたが、これまでの研究では極表面しか検出できなかった。そのため、その不活性な表面層がどれだけ深くまで存在してデバイス特性に影響しているかという情報は全く得られていなかったという。

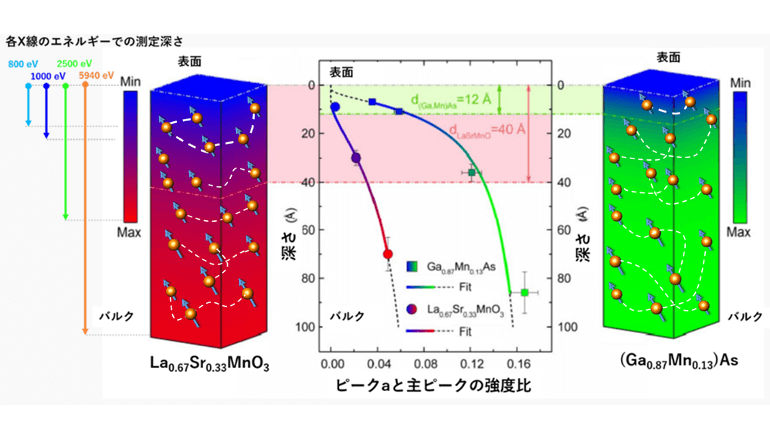

今回の研究では、ダイヤモンド放射光施設(英国)と大型放射光施設「SPring-8」(日本)のX線光電子分光実験と理論解析を組み合わせた。2つの代表的なスピントロニクス材料である「希薄磁性半導体」および「ペロブスカイト酸化物」の特異な表面状態を詳細に調査。硬X線というエネルギーの大きいX線を用いることで、デバイス材料の表面だけではなく、内部の電子の性質も同時に調べた。

その結果、研究グループは「不活性な表面層の厚さがこれまでの予想よりも非常に大きく、数十ナノメートルサイズのデバイスで用いられる電導層の厚さとほぼ等しくデバイス性能に深刻な影響を与えていること」を明らかにした。

研究グループでは、今回の研究により、エネルギー可変型硬X線光電子分光法を用いれば、デバイスに用いられる表面の状態とその深さ分布を破壊することなく、定量的に測定できるようになったと説明する。