ヘルスケア

認知機能障害の悪化メカニズム、および症状抑制のしくみが明らかに

アルツハイマー病や脳血管性認知症をはじめとする認知症は、超高齢社会を迎える日本においても、患者数の増大が大きな問題となっている。がしかし、その創薬研究は停滞している。

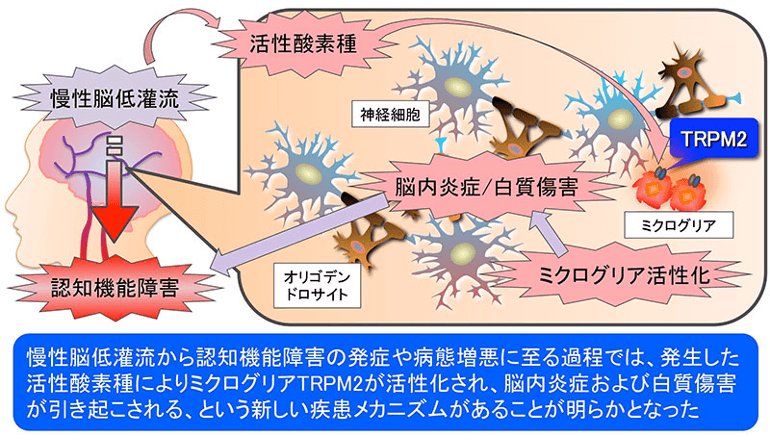

それはこれまでの認知症の基礎研究において、認知症に移行する確率が高いと考えられている軽度認知障害(MCI)患者の脳で何がおきているか――あまり注目してこなかったのが原因かもしれない。近年、MCIや認知症を含む多くの中枢神経疾患にて、慢性的に脳の血流量が低下すること、ミクログリアを含むグリア細胞が異常に活性化して脳内で過剰な炎症が起きることなどが指摘されつつあるものの、病態メカニズムは詳しく分かっていなかったという。

京都大学の研究グループは、マウスを使って慢性的に脳の血流量を低下させた病態モデルを作成し、認知機能障害の発生メカニズムを詳しく調べた。結果、脳内の免疫細胞ミクログリアが病態時に観察される脳内炎症の増悪と認知機能障害に関与していて、そのミクログリアに発現するイオンチャネルのTRPM2を抑制すると、その症状が抑えられることを明らかにした。

慢性脳低灌流状態から認知機能障害に至る病態メカニズムは、アルツハイマー病や血管性認知症をはじめとする認知症はもちろん、他の中枢神経変性疾患や精神疾患にも共通していることが示されていて、これらの神経疾患に対する新たな創薬標的として今後の基礎研究に大きく寄与するものと期待される。

「今回、軽度な脳血流の低下であっても長く続くことで、脳内炎症と白質傷害を主に介して、軽度な認知機能障害になることがわかりましたので、今後はこのような疾患メカニズムが、他の中枢神経疾患で起きている可能性を検討するとともに、生体が本来持っているはずの防御機構についても調べていきたいと思っています」と語る。

同研究グループの成果は、米国の科学誌「Journal of Neuroscience」に掲載された。